清代悟空戏考述

悟空戏,俗称“猴戏”,它与百戏杂耍中训练猿猴模仿人类动作的“猴演人”动物表演不同,在近代以来的传统戏曲语境中,“猴戏”特指戏曲演员扮演孙悟空、演出“西游故事”为主的“人演猴”戏剧。这种从西游戏曲中脱胎的特殊表演在晚清成形,并在民国年间鼎盛一时,以京、昆大戏为主,旁及诸多花部戏曲,衍化出纷繁的派别,涌现出大批被戏曲观众交口称赞的优秀演员。1949年以后其演出传承不绝,至今仍活跃在北京、上海等地各大剧院的舞台之上。谓之为具有国粹伎艺性质的戏曲演出形式亦非溢美。本文试对其早期形态来源及在西游戏曲群落中酝酿、独立、流派初成的过程略作考述,希望能厘清这种戏曲样式本身的渊源发展,并以此作为侧面体察清代以来戏曲史中花雅竞替、宫廷与民间演出之交融、近代戏曲表演中的流派构建等问题的一扇窗户。

一 “以人扮猴”戏剧形态与早期西游戏曲

中国的动物表演史中很早就有“猕猴缘竿之伎”[1],《庄子·齐物论》中有“朝三暮四”的故事[2],《史记·项羽本纪》中有“人言楚人沐猴而冠”[3]的记载,都足以证明猴戏杂耍历史之悠久。这种马戏类的猿猴表演,今日仍旧有传承,如新野猴戏。而“悟空戏”则特指剧本取材上以西游故事中的孙悟空故事为主要对象、动作表演上以模仿猿猴为主要特点的戏剧形式。“悟空戏”艺术的发展过程中,可能汲取了猴戏杂耍表演的养分,但二者毕竟拥有不同的内涵和外延,应该予以明确的区分。任半塘先生《唐戏弄》中认为猴戏在唐代已经成为一种戏剧形式,有百戏和戏剧两类,“所指乃确系戏剧一型,演故事、有科白,而能感人者”[4]。其论述详密,足为后世猴戏表演艺术渊源探究之借鉴。但唐代这种所谓的猴戏仍旧是人与猴同场合演,猴自为猴,人自为人,似未出杂耍之范围。

关于“以人扮猴”,《礼记·乐记》载子夏批评当时俳优擅长的流行乐舞“新乐”时说:“奸声以滥,溺而不止。及优侏儒,獶杂子女,不知父子。”郑玄注:“獶,猕猴也。言舞者如猕猴戏也,乱男女之尊卑。”[5]据郑言,似乎先秦已有扮猴之舞。至于是否可以视之为戏,王胜华认为“此语还可别解为由于角色装扮,即令父子间也难以互相辨认”[6]。康保成先生认为王说“颇有新意, 可从”[7]。

《唐戏弄》中也曾提及一种扮猴斗狗之舞。任先生引《汉书》卷七十七《盖宽饶传》:“酒酣乐作,长信少府檀长卿起舞,为沐猴与狗斗,坐皆大笑。宽饶不说……因起趋出,劾奏长信少府以列卿而沐猴舞,失礼不敬。”[8]《北齐书》卷三十七《魏收传》亦载:“收既轻疾,好声乐,善胡舞。文宣末,数于东山与诸优为猕猴与狗斗,帝宠狎之。”[9]《北史》卷五六记载与《北齐书》同。任先生认为这种“扮猴斗狗之戏,其事殊不可解”,并从魏收“好声乐,善胡舞”推断这是一种乐舞,“究属人为胡舞而已,与真猴之伎无涉也”[10]。此论断当为可信,盖宽饶弹劾檀长卿在汉宣帝时,距离汉武帝使张骞通西域已经数十年,此时胡汉交往已经比较频繁,但这种胡舞是否已经是有故事情节的表演,今已不得其详。结合《礼记》所言的“舞者如猕猴戏”,可见这种沐猴之舞从先秦至西汉再至北齐,代有所传且为贵族高官所嗜,可能受胡乐影响形态有所变化,但作为娱人戏乐的本质相同,可以视为后世猴戏艺术的重要渊源。

除此之外,晋代陆翙《邺中记》记载:“石虎正会,殿前作乐。……又使伎儿作猕猴之形,走马上,或在胁,或在马头,或在马尾。马走如故,名曰‘猨骑’。”[11]这种“猨骑”之戏,应属当时的一种以人扮猴的杂戏。《太平广记》卷四八二“扶楼”条引东晋王子年《拾遗记》:“扶楼之国,其人能机巧变化,易形改服……神怪欻忽,衒于时。乐府皆传此伎,代代不绝,故俗谓婆猴伎,则扶楼之音讹替也。”[12]其谓“婆猴”既为“扶楼”音讹,似乎与猴戏无关,姑录之备考。

宋代是我国戏剧形态演变的重要时期,以猴戏而言,也终于在历代表演实践的基础上正式出现了以人扮猴、取悦市井观众的商业性演出。宋代上官融《友会谈丛》载沧州节度使米信之子,“恣纵荡费”,于信死后,为京师狱卒摇夜铃糊口,“京师货药者,多假弄狮子、弄胡孙为戏,聚集市人供奉。形质幺麽,颏颊尖薄,克肖胡孙,复委质于戏场焉。韦绳贯颈,跳掷不已”[13]。其中明确演出地点为“戏场”,唯不知是否已演故事。

值得重视的是《大唐三藏取经诗话》中已经明确有“猴行者”的存在。据李时人、蔡镜浩二先生考证,《大唐三藏取经诗话》是唐、五代寺庙“俗讲”的底本。[14]讲唱艺术对戏曲发展的重大影响毋庸赘言,佛教与中国戏剧的发生也有极其密切的联系。[15]理论上来说宋金杂剧、院本如果演出西游故事,或许会受到《大唐三藏取经诗话》影响而塑造出猴行者的舞台形象。但金院本名目中虽有《唐三藏》剧目,惜其已佚,难以确考其具体剧情与人物。元代陶宗仪《南村辍耕录》中记载金代院本“诸杂院爨”下列有“四偌大提猴”“调猿卦铺”“食店提猴”“调猿香字爨”等。[16]胡忌《宋金杂剧考》“四偌大提猴”条目中认为“提猴”“调猿”应为猴戏[17],但难以分辨是耍猴为戏还是以人扮猴。刘晓明《杂剧形成史》认为“提猴”是“提线傀儡”,“猴”是“偶”的音讹。[18]

目前可以确定存在以人扮猴演出的成熟戏曲,有宋元南戏《陈巡检妻遇白猿精》(《永乐大典》卷一三九八一、《南词叙录·宋元旧篇》均有著录)和元代郑廷玉《孙恪遇猿》杂剧(各本《录鬼簿》均有著录)。二剧本事都取自唐代传奇小说,其中的猿精角色戏份都相当重要,且就中国戏剧史而言,南戏北剧已经是完整的戏剧表演形式,不是前代略具雏形的猴戏演出可以比拟的。可以推想,这种大戏表演中形成的丰富猴戏表演经验和西游故事的广泛流传[19],在这一时期最终开花结果,催生出了成熟的西游戏曲——吴昌龄《唐三藏西天取经》杂剧和杨景贤《西游记杂剧》。吴剧虽佚,杨剧犹存,观其曲白可知其中猴王角色已经粉墨登场,且分量颇重。[20]

此外,民间傩戏的戏曲史“暗河”里也常常上演着以人扮猴的表演。抄录于明万历二年(1574)的山西上党古赛写卷《迎神赛社礼节传簿四十曲宫调》正是一个典型。蔡铁鹰先生先认为它是“元代戏曲初起时的遗存”,后又推断“其形成时间似不应迟于宋代”。[21]曹炳建先生则认为《礼节传簿》应产生于明代前期。[22]其第三部分二十八宿祭礼仪轨相关的剧目中两次出现《雄(熊)精倒(盗)宝》、一次出现《猿猴脱甲》。《熊精盗宝》属西游戏应无疑问,《礼节传簿》中的《唐三藏西天取经》队戏本身就有黑熊精偷袈裟的情节,唯有《猿猴脱甲》本事尚有争论,但其为猴戏表演应无可疑。[23]广泛流行于各地、为数颇夥的目连戏中往往夹杂有西游故事。胡胜先生《重估“南系”〈西游记〉:以泉州傀儡戏〈三藏取经〉为切入点》考辨了四种含西游戏的目连戏,其中“泉目连”虽为清抄本,但从故事形态看,“该剧的生成年代极有可能要早于明代,它似与‘目连总簿’的《目连救母》一样,应是在宋元时期生成与传播的”,其中的猴行者自称“九万三岁”,很可能是直接受到《大唐三藏取经诗话》的影响。[24]这也正合乎本文前述推断。傀儡戏与真人表演的戏曲演出渊源亦无须多言,傀儡戏《三藏取经》从侧面提供了宋元以来南方猴戏演出的例证。值得一提的还有河湟地区傩舞戏中的猴戏,胡颖《论河湟傩文化中的猴戏》一文对此进行了考察,认为其中作为被驱禳对象的负面猿猴形象,渊源可能来自唐代以来河湟地区多民族杂处的历史背景。[25]

明代以来,各地都有诸多文人雅士、路岐优伶、巫师术者等将西游故事敷衍成戏,搬上氍毹、勾栏或神庙祭台。尤其是以世德堂本为代表的百回本小说《西游记》问世后,西游故事得到高度艺术性整合,结合明代传奇的勃兴,改编的戏曲作品层出不穷,几成井喷之势。到了清代,以猴王故事为主的戏曲演出逐渐增多,悟空戏也从西游戏群落中逐渐独立,这一进程始于杂剧、传奇的演出。

二 杂剧、传奇中的西游戏与悟空戏

“悟空戏”自“西游戏”出,这一点似乎无须赘言。但是纵观整个西游戏曲的发展史,从现存资料来看,悟空戏在很长时间内并不是西游题材相关戏曲的重心。诚然,今日文献所载的西游戏曲应该只是历史上曾出现过的全部西游曲本的一部分,散佚在历史长河中的西游戏曲为数甚夥,但在更多有说服力、确凿的相关资料被发掘出以前,下面的说法似乎并无不妥:自宋元时期西游故事开始戏曲化呈现,直到清代花部戏曲繁盛之前,长达几百年的历史区间内,孙悟空这一角色在西游戏曲故事系统内的分量虽然整体呈上升态势,但并未取得超出其他主要角色的地位,更没有达到后世(晚清民国)“猴戏”中当仁不让的主人公的成就。

关于宋元至清代中期的西游戏,《西游戏曲集》和《清代西游戏考论》皆有统计,主要为杂剧、传奇。《西游戏曲集》收录18部,其中全帙14部、残曲3部、节选1部。[26]《清代西游戏考论》中“西游戏文献整理概述”一章收录33部西游戏,除去与《西游戏曲集》重复者外,另有22部,其中亡佚14部、全帙2部、残曲5部、存疑1部。[27]40部西游戏中虽然散佚颇多,但散佚者从题目及相关著录提要等中也可以推定其大致内容,现综合二书,按故事系统分类如下:

表1 杂剧、传奇中西游戏曲故事系统类目

从表1可以看出,宋元西游戏曲最初是以唐僧出身故事和太宗入冥故事为主,降魔故事或者说猴王故事在后期才被关联到“西行取经”的轨道内。张净秋认为:“这在一定程度上反映出取经题材故事在产生初期是以唐僧为中心,后才逐渐发展成以孙悟空为中心的状况。”[28]蔡铁鹰先生认为在山西队戏《礼节传簿》中猴行者才演化为孙悟空,而直到元代杨景贤《西游记杂剧》中,南方福建地区的大圣家族故事方被整合进了西游故事,此时孙悟空才最终具备了“齐天大圣”的身份秉性。[29]关于这一转变中孙悟空的地位提升,可以尝试通过“神魔斗法”情节来审视。“在《取经》队戏、平话及图册中,情况有了质的转变:斗法成为故事的主体或焦点,整个故事是在冲突生成、维持、消解的周期性重复中结构而成的,而在每个周期中,斗法多是焦点性情节。”[30]在西游故事群落发育的前期,“斗法”情节并不占太大比重,故而相关西游戏曲中孙悟空也无法获得较多戏份。而随着故事内质向神魔化方向不断转进,可以想见,作为西游主角中最为神通广大的存在,孙悟空的地位自然也水涨船高。

明清西游戏曲发展史上有两个重要事件,一是小说《西游记》的成书,二是宫廷大戏《昇平宝筏》的编纂。明代整合型西游戏开始增多,离不开百回本《西游记》的影响,只可惜明代西游戏曲所存不多,难以充分考察。仅从现存的戏曲文本来看,《二郎神锁齐天大圣》是很值得注意的。此剧中的齐天大圣与小说中孙悟空的形象已经极为类似,其偷丹、盗酒等行为已有后来闹天宫故事的雏形,本剧也是明代罕见的以猴精为主要角色的戏曲文本。但这类戏在西游戏曲中仍然显得数量稀少、分量单薄。

进入清代后全本西游故事和降妖单元故事并行不悖,得到充分发育和派生。尤其是以《昇平宝筏》为代表,全本西游戏通过张照“大为超妙”的文笔而臻于极盛,虽然其对于晚清西游戏曲的影响巨大,但本身限于对西游故事完整演绎的要求,也无法给予孙悟空过多笔墨。而单元戏群落则不同,在唐僧出身和太宗入冥故事继续发育的同时,大量类似于《火焰山》《婴儿幻》《黄袍郎》《莲花会》等降妖单元故事从全本西游故事中脱出,获得独立品格。这种独立的降妖故事是孕育悟空戏最为重要的母胎,它可以最大限度地给孙悟空的活跃提供足够宽广的舞台。但需要注意的是这一时期部分降妖单元故事还不能直接视为纯粹的悟空戏。如春台班《火焰山》在演述火焰山故事时刻意将玉面狐戏份增多,添“思春”“说亲”“入赘”“洞房”“忆子”“妖醋”等部分,使得全剧风情戏的比重几与斗法戏相颉颃,反映出清代通俗文艺的“世情化”倾向,是戏曲演出和接受中“重人情而轻神魔”的体现;出于文人金兆燕之手的《婴儿幻》则“提炼、升华了原著的思想意涵,在‘三教同源’的文化语境中突出‘保婴’主旨”[31],其主角其实是圣婴儿,虽然金氏也很注重“泥车瓦狗之戏”的场上斗法演出效果,但究根结底,孙悟空并非剧中重点突出的对象;《莲花会》在演述车迟国斗法故事时也另生主线,以吴守仁“怨佛”“崇佛”故事来宣传善恶有报、佛法无边,旨趣亦不在斗法,是典型的借戏宣教作品。

《黄袍郎》之类的作品对小说情节亦步亦趋,未曾像《昇平宝筏》中相关出目那样节外生枝,可以视作悟空戏。[32]更为典型的是清代传奇《金钱豹》,有抄本藏中国社科院文学研究所图书室[33],不知是否即后世京剧常演之《金钱豹》所由出。齐如山《〈金钱豹〉变迁》记载“此剧原名《红梅山》,乃完全是猴的戏”[34],《清车王府藏曲本》中有《红梅山》一剧,《俗文学丛刊》中亦收录小丹桂班《红梅山》,观其剧情,主要演出孙悟空降伏豹精的故事,故《金钱豹》应该可以视为典型的悟空戏。[35] 较之《金钱豹》,更为突出孙悟空第一主人公身份、突出“猴王故事”的还是首推传奇《安天会》。此剧原本已经散佚,《缀白裘》等著录有残出《北饯》《胖姑》,《剧学月刊》第四卷第三期刊载《安天会·偷桃盗丹曲谱》,后世悟空戏名家(如昆剧“猴王”郝振基等)也常常上演《偷桃》《盗丹》,据此推测,《安天会》一剧虽然有猴王以外角色情节,但毫无疑问是以孙悟空闹天宫故事为主要演绎对象,既与前代盛行的“江流故事”“游冥故事”等不同,又非其他取经降魔故事一类,确是从西游戏曲大类中独立出来的,不折不扣的悟空戏。

三 悟空戏在宫廷和民间演出的分流、互通与独立地位之获得

关于《安天会》,清代文献中多有相关记载。康熙五十一年(1712)万寿时,庄亲王允禄曾于自己府门外大街上搭建戏台,为皇帝祝寿,曾演《安天会》中“北饯”一出。[36]这是目前可以考见的最早的《安天会》实演记录。乾隆二十九年(1764)刊戏曲选本《缀白裘》中有《安天会》选出。此后诸多版本的《缀白裘》皆有收录。[37]此外李斗《扬州画舫录》卷五“新城北录下”引黄文旸《曲海》总目,其中“国朝传奇”中有《蟠桃会》《安天会》《平顶山》。黄文旸曾担任乾隆丁酉年(1777)巡盐御史伊龄阿在扬州奉旨主办的戏曲修改局的总校官,“因得尽阅古今杂剧传奇”,撰成《曲海》,并定《总目》一卷。[38]此可视为昆剧传奇《安天会》《平顶山》于乾隆年间在扬州地区传播之一证。《红楼梦》第十九回:“(宝玉)回过贾母,过去看戏。谁想贾珍这边唱的是《丁郎认父》《黄伯央大摆阴魂阵》,更有《孙行者大闹天宫》《姜子牙斩将封神》等类的戏文。”[39]嘉庆二十五年(1820)刊嫏嬛山樵《补红楼梦》第四十六回中亦有:“这日两班合演《安天会》的整本,托塔天王带领哪吒三太子、二郎神、巨灵神、九曜二十八宿、六丁六甲、天神天将共有一百多人,上场热闹非凡,都赞好戏。”[40]道光年间,梁廷枏(广东人)《曲话》卷一:“其余无名氏可考,亦无别寓他名,而其曲仍行于世者……以传奇言……国朝有……《蟠桃会》《人生乐》《安天会》……”[41],梁绍壬(钱塘人)《两般秋雨盦随笔》的“戏名对”中有“《小妹子》(时剧)对《胖姑儿》(慈悲愿),《闹天宫》对《游地府》(安天会)”[42]。与之类似,道光二十九年(1849)刊梁章钜(福建人)《巧对录》中有“《小妹》对《胖姑》(慈悲愿),《闹天宫》(西游记)对《游地府》(安天会)”[43]的记载。

从以上康熙至嘉庆诸朝的民间相关记载中可以看出,《安天会》应当是清代中叶比较风行的一出剧目。“闹天宫”的故事能被拿来集成巧对,《红楼梦》《补红楼梦》中将戏班演出《闹天宫》《安天会》写入剧情,足证这出戏受欢迎的程度。《两般秋雨盦随笔》和《巧对录》中的《游地府》后都用小字标有“安天会”字样,说明此处的《游地府》应该不是前代单独的太宗入冥故事,而是包含在全本《安天会》中的孙悟空闹地府剧情。就地域而言,这本传奇在北京、扬州都有上演。虽然不能简单以梁廷枏等人的籍贯推测《安天会》曾在钱塘、福建、广东必然有过演出,但大抵亦可想见其风靡程度。

除传奇演出外,这一时期悟空戏发展的突出特征是花部悟空戏的兴起。上文已经讨论过前代民间傩戏、傀儡戏中的西游戏曲,随着清代花雅争胜和嬗替的历史进程,乱弹中的悟空戏不断涌现并逐渐接替了传奇演出势力。

现存同治八年(1869)抄本的山东淄博羊羔村(今五路口村)八仙戏,其中有许多涉及孙悟空表演的地方。目前能确知康熙十一年(1672)《临淄县志》中就有羊羔村“社”的记载,“与当地群众传说该村称羊羔村时,每年农历十一月初八日起举行羊羔大会,当时已有八仙戏‘社戏’相符合”[44]。周明泰旧藏有《乾隆三十九年春台班戏目》一本,其中有“《混元盒》四本” “《摇钱树》”“《泗州城》”的记载。[45]数剧皆是后世经常上演的花部悟空戏(《混元盒》中有单折悟空戏)。徽班进京在乾隆五十五年(1790),由三庆班高朗亭肇始,春台班进京更在其后,此前春台班一直是扬州盐商江春所征选的乱弹家班。此戏目若果真抄于乾隆三十九年(1774),则可证乾隆年间扬州地区已有花部悟空戏演出。另有道光四年(1824)庆昇平班戏目单,亦周明泰藏。周氏于此戏目单之前有按语:“《退奄居士藏旧戏目》一册,系道光四年庆昇平班领班人沈翠香所有之物。戏目共二百二十七出,封面写道光十二载闰二月嵇永林、嵇永年……兹将戏目录之如下:……《泗州城》……《摇钱树》《金沙洞》《无底洞》《盘丝洞》《小天宫》……《混元盒》《金钱豹》。”[46]其中有多出悟空戏,昆乱皆有,又以乱弹居多。《小天宫》一出可能即是本自《后西游记》的《造化山》。周贻白《中国戏剧史长编》中曾言庆昇平班为道光初年之高腔班,“而此一戏目,所列各剧,十之七八尚流行于今日之‘皮黄剧’舞台……”[47]。周氏曾推测后世皮黄据其高腔剧目而翻改,但将之与上述乾隆春台班戏目对比,情况应该恰好相反,是春台班把扬州乱弹带进北京,影响到了高腔班。可以推测扬州花部悟空戏《泗州城》《摇钱树》等由春台班于乾隆末期带入北京,至道光初年已经为高腔班所吸收。从中可以略窥民间花部势力增涨而推动悟空戏剧目发展、丰富的过程。

清代历代统治者都嗜好戏曲,故而这些本流行于民间的西游杂剧传奇和俗曲杂戏也进入内廷之中,与内廷戏曲之间相互出入、长期互动。

早在康熙年间内廷即设有专门演剧机构南府、景山,平定三藩后康熙曾命人改编旧有《西游记》戏曲。[48]这一系列改编活动对于早期的岳小琴藏本《昇平宝筏》的形成有重要作用。至乾隆时期内廷演剧规模极盛,演员数量高达千人,而且重视挑选宫外教习,内廷与民间戏曲交流频繁。此后经张照改编后,《昇平宝筏》与来自民间的西游戏一起演出。这一借鉴、改编过程中到底吸收了多少《安天会》等民间戏曲,目前无法准确统计。但据张净秋考证:“延续在《昇平宝筏》中的前代西游戏,主要集中在唐僧西行出发前后不长的一个时间段落中,除此以外还涉及鬼子揭钵。而真正的悟空出世、大闹天宫、江流故事、唐僧收徒、西行遇难、悟空降魔等重要内容均未包括在内。”[49]可见其实《昇平宝筏》在孙悟空这一角色塑造方面并没有受到太多前代西游戏的影响,此剧的孙悟空表演虽然已经有趋向于专门化的趋势,如设“悟空衣”“悟空帽”等行头,但并没有将其独立于整体西游戏曲之外,赋予其特殊地位。而且张照在很多地方所使用的“使神魔兼具人情”的改写方式[50],对于悟空戏的独立可能反而产生了消极影响。比如传奇《黄袍郎》在敷衍小说情节时虽然将黄袍怪和白骨精故事捏合为一,但并未另生枝节,反而在“除妖”等场面上增强了斗法的观看性。而《昇平宝筏》中则在此故事中另外增添了一段才子佳人闻仁、花香洁的故事,人情戏份增加的同时神魔戏份随之削减,也意味着悟空戏更难从枝节繁多的西游戏曲叙事中脱出。

乾隆帝虽然喜好雅部,甚至为了遏制花部势力不惜屡下禁令,但是嘉庆帝当政时内廷演剧已不可避免地浸染乱弹之风。据朱家溍、丁汝芹二先生考证,中国第一历史档案馆所藏“旨意档”记载嘉庆七年(1802)内廷演戏事有:“四月二十一日……寿喜传旨教道,《花魔寨》缓缓下场。”“(七月)初四,莲庆传旨,《花魔寨》小白龙着莲庆去……初八日,长寿传旨,《盘丝洞》学出来……十九日……寿喜传旨,《三调芭蕉》学出来。”“(十月)二十三日,长寿传旨,明年同乐园连台《狮驼岭》演操。”“(十二月)二十三日,禄喜传旨,二十五日排《狮驼岭》,不许放假。不用教习进来。”档案还记载有弋腔《请美猴王》《大战石猴》的穿戴题纲,其中孙悟空所穿戴的“白毡帽”“钻天帽”后来分别为昆剧“猴王”郝振基和京班在演出《安天会》时所继承。[51]总而言之,乾、嘉两朝内廷悟空戏演出为连台本大戏《昇平宝筏》和弋腔、乱弹本单出戏并行。

道光年间,素性简朴的皇帝裁减伶人、辞退民籍学生、改组昇平署,内廷中的西游戏演出模式也渐渐发生改变。在这个过程中《昇平宝筏》“在演出传播方面,由连台本戏垄断到单出戏为主,经历了从乾隆盛况—嘉庆维持—道光缩减,终至最后消歇的过程”[52]。连台本到单出戏的转变虽然于整体西游戏的发展可能造成了消极影响,但对悟空戏的独立、壮大却有促进作用。因为帝后在选择单出戏的同时必然会倾向于一些相对精彩、表演独到的出目,而以孙悟空为主角的悟空戏自然也属于这一类。

嘉庆至道光年间,单出悟空戏演出渐多这一点在昇平署记载中是可以得到确认的。《昇平宝筏》原本即为昆弋合本戏,有不少出目是弋阳腔戏本。现存昇平署本弋腔单本戏中的《大战石猴》,曲词与《昇平宝筏》甲上第十六出“营开细柳专征讨”基本一致,在道光二年(1822)、七年(1827)、十四年(1834)、二十九年(1849)都有上演记录;《贬猴遇魔》曲词与《昇平宝筏》丁上第十出“歼白骨徒弟来驱”基本一致,在道光三年(1823)、十五年(1835)都有记录;《请美猴王》曲词与《昇平宝筏》丁下第十四出“美猴王激怒下山”基本一致,在道光三年(1823)、四年(1824)、七年(1827)、十一年(1831)、十二年(1832)、十五年(1835)、十六年(1836)、十七年(1837)、十八年(1838)、二十二年(1842)、二十三年(1843)、二十九年(1849)都有记录;此外《火云洞》在道光三年(1823)、十八年(1838)、二十三年(1843)都有记录。[53]这些都可以视为宫廷里单出悟空戏渐趋独立于连台本之外的明证。

《昇平宝筏》对悟空戏的发展的积极影响,主要在于其依据小说《西游记》的情节丰富了西游戏曲的故事内容,进一步催生出更多的民间单行本悟空戏。道光七年改组昇平署以前,内廷有所谓“外学”制度,定期会固定从苏州等地挑选民籍学生入内承应,也会有适时裁退之举,内外演剧因之得以交流、互促。而道光七年(1827)改组以后外学伶人被全部革除,一部分回返南方,一部分留在北京,宫廷悟空戏应该有大批量流传到民间戏班里。后世民间据《昇平宝筏》改编的俗曲杂戏中,演化成为纯粹悟空戏者所在多有,张净秋称之为“本生西游戏”[54]。《清车王府藏曲本》《俗文学丛刊》中所收录的诞生于《昇平宝筏》之后的诸多西游戏,除京剧外还包括如《偷桃》《闹天宫》《花魔寨》等昆腔、高腔戏,其曲词宾白和《昇平宝筏》都有极高的相似度,这可以视为宫廷大戏在单出截本演出之后逐渐扩散到民间的证明。

由是,清代悟空戏发展、衍变之线索也可以简单梳理出来了:一方面在民间的昆剧、高腔乱弹班子中传承有序、相互借鉴;另一方面民间演剧被宫廷演剧吸收、改造,又受其反哺。随着剧目不断丰富,艺术经验不断累积,至迟在道光年间,悟空戏已经从西游戏曲中获得了独立的品格,下一步只待在晚清应时崛起。

四 同光年间:“猴戏”流派化的初成

经历了前代的酝酿发展,到了同光年间(1862—1908),“猴戏”这种表演形式流派化初步形成。这可以从演员、剧目、涉及剧种、戏班戏园等方面考见。

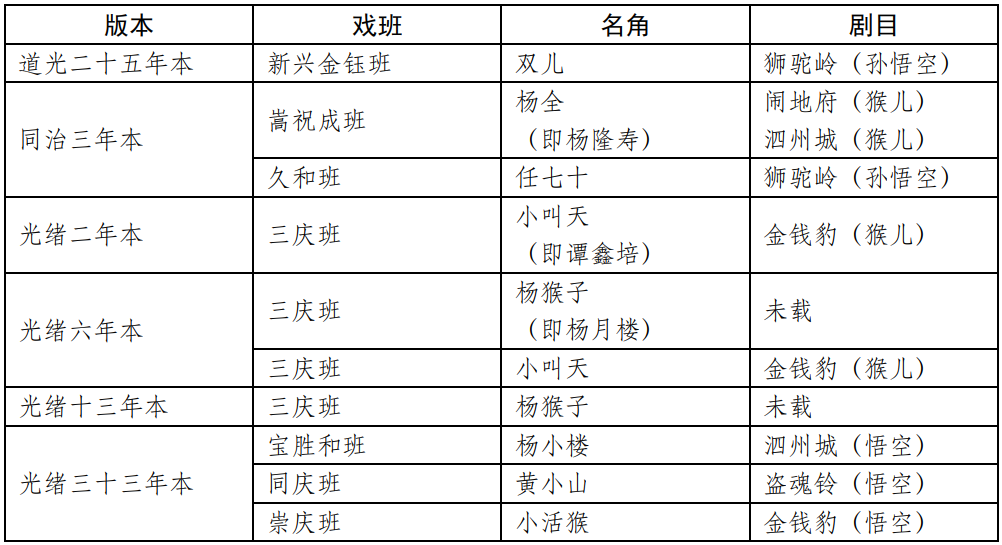

道光二十五年(1845),北京刊行了一部京城“旅行指南”性质的书籍——《都门纪略》。这部书在市场上大受欢迎,几十年间屡次增订重版,据么书仪先生统计共有15个版本。[55]书中列“词场”一门,作为观剧指南介绍了京城各大名班和名伶,而且将部分名伶所擅长的角色和剧目记录在案,其中就有许多关于悟空戏和悟空戏名家的介绍。现据周明泰所辑相关资料做一粗略统计[56]:

表2 《都门纪略》所载悟空戏名角表

据此可知,现存可考的最早的悟空戏名角儿为表中所录的新兴金钰班擅演《狮驼岭》的双儿。考虑到这只限于六个版本,其中许多名角简介后并未列出其代表戏目,还存在像瑞德宝等有剧目介绍却并未标明擅演悟空戏者,可以推测此书各版中记载的悟空戏名家应该更多。

这一时期对后世悟空戏发展影响极大的名家为武生张三福。张三福,字芝亭,安徽人,生于嘉庆十六年(1811),约卒于光绪七年(1881)。其父为三庆徽班耆宿和组织者之一的张上元。张三福子承父业,唱老生行,是道光年间为三庆班所倚重的名角。咸丰十年(1860)四月初七被内府选入昇平署负责武生行当表演,时年已有五旬。第二次鸦片战争中英法联军攻入北京,咸丰帝北遁承德避暑山庄,张三福随行,曾于咸丰十一年(1861)正月初四于避暑山庄福寿园演出《安天会》。这是现存最早的民间戏班名角在内廷演出悟空戏的记载。同治二年(1863)被裁退后返三庆班,后搭四喜班,直至光绪年间,七十余岁病殁。[57]其子张富有曾入内廷作为随手,其孙张淇林(长保)亦承应大内,张淇林还曾传《安天会》于贝勒载涛,传《安天会》《水帘洞》于杨小楼。考虑到张三福选入内廷时年已五旬,其从事悟空戏演艺生涯的黄金期当在道咸年间,而其演艺生涯又经同治朝下探至光绪朝,可谓道咸同光悟空戏名家之一绝。后世论者多将悟空戏师承上溯至张淇林,谓其《安天会》为“宫廷猴戏”乃“无上上乘”, 而张淇林实是承袭祖业而来。

同治十二年(1873)刊刻的花谱类著作《菊部群英》,其中记载当时北京各堂子名角及其擅演剧目角色,内亦有擅悟空戏者,甚至有武旦演猴者。如西安义堂财宝,唱武生,擅演《泗州城》(猴儿);诒德堂双福,唱武生,擅演《无底洞》;珠润堂主人李小珍,唱武生,擅演《泗州城》《无底洞》《金钱豹》;近言堂陈五儿,唱武旦,擅演《泗州城》(猴儿);桐云堂来喜,唱武旦,擅演《琵琶洞》(孙悟空)。[58]《新刊菊台集秀录》亦记载:“库儿……唱武生,隶福寿部,《泗州城》《无底洞》;狗儿……唱武旦,隶福寿部,《泗州城》《无底洞》《蟠桃会》。”[59]虽未注明其在剧中演出何角,但从二人为武戏演员推论,似应为孙悟空。

近代报刊也屡屡刊有悟空戏演出广告。以上海《申报》为例,其从同治十一年(1872)就开始刊发戏曲相关篇章,是年6月26日版已有《安天会》演出广告。其后光绪年间悟空戏记载更多,仅《水帘洞》一出,在光绪元年(1875 )6 月8 日、8月24日、11月13日版次,光绪五年(1879)3月12日、3月26日、4月19日、6月11日版次及其后的光绪六年(1880)、十三年(1887)、十四年(1888)、十六年(1890)等都有多处记载,皆列明出演之人姓名(如杨月楼等),以为招牌。有时还直接以“名角”的艺名做噱头宣传,如光绪十三年(1887)7月12日版次有咏霓茶园“新到名角……赛活猴(笔者按:郑长泰)准演全本《芭蕉扇》”的广告。此种涉及各悟空戏名家及剧目的广告在《申报》中可谓不胜枚举。[60]

除上述所举诸家以外,俞菊笙、黄月山、杨小楼、尚和玉、杨长福等人也是颇负盛名的晚清皮黄悟空戏演员。[61]

京剧以外,还有直隶梆子悟空戏,代表人物为郑长泰。郑氏为河北故城人,生于道光十七年(1837),卒于宣统元年(1909),艺名“赛活猴”。擅演剧目为《金刀阵》《水帘洞》《闹天宫》《闹地府》《大闹御马监》《双心斗》《高老庄》《流沙河》《鹰愁涧》《无底洞》《借扇》《通天河》《泗州城》《摇钱树》等。常演于保定、北京一带,光绪初年南下上海、宁波,搭咏霓茶园、天仙茶园的班子,演出活动自同治直至光绪末年。[62]高腔悟空戏也较多,《俗文学丛刊》第1辑第43册载有多出,除前代的《偷桃》(2本)、《天宫大战》(2本)、《花魔寨》,还增加了《黑风山》《成亲》《探路》等。[63]

花部以外,尚有传承雅部传奇猴戏演出的昆剧名家,以郝振基为代表。郝氏生于同治九年(1870),是北方昆弋名家,幼入抬头村梨园子弟会,习昆、弋两腔。年十七走京东,入玉田县达王庄王绳主持的昆弋益合班,以擅猴戏名满京东,有“铁嗓子活猴”之称。郝氏也是民国与杨小楼、郑法祥三足鼎立的昆剧“猴王”。[64]

承上可知,同光年间悟空戏大量见诸文献记载。在民间,多个剧种的多个戏班中都有被誉为“活猴”“猴王”的名角涌现,又以京剧最为突出。时风蔓延大内,在爱好皮黄剧的慈禧主政下诸多猴戏名家也大多曾奉召入宫供奉内廷。而这些名角又借重于宫廷献艺的经历,复归民间戏班演出时愈加为观众所追捧。其间张三福传至张淇林,杨月楼传至杨小楼,郑长泰传至郑法祥(郑法祥成名于民国年间),郝振基坚守昆剧表演传统等,已奠定后世猴戏流派的主要世系、师承。民间刊刻、发布的一系列旅游指南、花谱、广告对于悟空戏和其表演者们而言无疑也是一场造星运动,刻印在文本中的名角信息随着阅读人群逐渐蔓延流播,叠加以口耳相传、营造出颇具声势的“口碑”。一个对悟空戏有兴趣的观众不必去到现场,甚至可能无须进都市,就可以从各种文本中得到相关信息,当其终于有机会来到相关都市和戏园前时,想必是会迫不及待地一睹为快的。悟空戏也就在这种商业广告宣传中飞速传播、扩大受众、走红于市井闾巷间,悟空戏表演者们也由此成名成角,甚至“一招鲜,吃遍天”。

从剧目发展角度来说,同光年间的悟空戏表演已经有了相当数量的新戏创作。不同于昆剧猴戏,更多是传承旧有的《安天会》等戏目,花部悟空戏已经不再限于前代文人创作的传奇、杂剧,而是出现了大量艺人自编之作。以杨隆寿为例,除了《都门纪略》所载擅演的《闹地府》《泗州城》等戏外,《清代燕都梨园史料》载:“隆寿能制曲,手编《三侠五义》《九花天》《火云洞》《双心斗》《陈塘关》诸剧本,至今仍盛行之。”[65]《京剧剧目初探》也著录其《火云洞》一种,题“小荣椿班演出”[66]。郑长泰所擅演的梆子戏《金刀阵》《大闹御马监》《高老庄》《流沙河》《鹰愁涧》《通天河》等皆为前代罕闻,尤以《金刀阵》为独门秘传。

从戏班、戏园角度来看,晚清上演悟空戏的戏班数量颇多。仅北京地区,就有三庆、金钰、嵩祝成、久和、宝胜和、同庆、崇庆、四喜、春台、小荣椿、小天仙、小丹桂、玉成等班。[67]京东地区有郝振基所载的益合班,河北地区有郑长泰的梆子班。上海的多家戏园里也曾以串演方式邀约各家戏班演出悟空戏,仅《申报》记载里,1872年至1880年间就有几百条关于金桂轩戏园、丹凤戏园、升平轩戏园、庆乐戏园、天仙茶园、丹桂茶园、聚秀戏园、鹤鸣戏园、三雅戏园、大观戏园、喜椿茶园等演出《安天会》《水帘洞》《火云洞》的记录,其他年份版次中的记录更是不胜枚举。

此外《菊部群英》记载的堂子中艺人演出猴戏之事颇值得关注。堂子是晚清伶界一大特色,多数堂子主要培养供“老斗”们“打茶围”的歌郎,是为了满足部分豪客征歌选色而开设的,其戏曲教育职能不能与职业戏班相提并论。堂子中的艺人会去学习以花哨热闹的动作表演来博取市场的猴戏,侧面说明当时猴戏之流行程度。

毫无疑问,同光年间的悟空戏已成为一种特殊的戏曲表演样式,具有与“包公戏”“关公戏”“施公戏”等类型戏同样的流派意味。

结 语

悟空戏的“以人扮猴”表演形态渊源可以追溯到先秦以来的沐猴之舞,宋元时期,这种沐猴娱乐的艺术传统和西游故事结合,随着南戏北剧的成熟生发出西游戏曲里的猴戏表演,并开始蓬勃发展。随着西游故事中斗法情节比重增加、孙悟空地位抬升,清代单元故事性质的悟空戏开始逐渐从西游戏曲群落中取得独立地位,并在民间和宫廷的演出互通中不断壮大。宫廷大戏《昇平宝筏》为后世悟空戏提供了重要的剧目来源,花部悟空戏逐渐胜过雅部势力占据了演出主流。晚清同光年间,悟空戏名角大量涌现,新剧目不断被编创,从北京到上海,不分花雅,多数戏班以及堂子都争先上演这一类型的戏曲表演,此时悟空戏正式具备了流派特质,其演出开始沿着师徒授受的谱系发展,已经隐隐有门派之分但还未开始大肆分庭角力。所有这些都为民国年间风靡全国、流派纷繁的猴戏盛况奠定了基础。

(张紫阳,中山大学中国语言文学系博士研究生;原载《戏曲研究》第123辑,文化艺术出版社2022年10月版)

戏曲研究

温馨提示:内容来源于网络,仅用于学习交流参考,无商业用途,如有不妥请联系本站,将立即删除!

郑州戏曲学校〔郑州音乐艺术中等专业学校,原名河南省王希玲艺术学校〕是河南省专业的豫剧学校,可招收来自全国各地的学生,像山东、山西、河北、江西、安徽、湖北、新疆等豫剧听众广泛地区学生最多;也是郑州市唯一学历教育戏曲学校,开设有3/5年制升学班,每年均有多名学生被中国戏曲学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院等知名戏曲类高校本科班录取,欢迎报考!咨询电话:155-1616-6613(刘老师)