戏曲最初的舞台是什么样的

这些年来排戏的人总是爱添花头,多用布景,近来染上西洋的习气,添得更多。这件事情干脆说,都是外行,总之旧戏里头用布景,无论何时都是驴唇不对马嘴,不但于戏剧无益,而且有大损。不过这话说起来更长,兹仍只大略谈谈。

国剧最初没有布景,这是敢断言之的。元明两朝的杂剧、传奇里头,只有注用什么砌末,没有注用什么布景的。砌末都是小物件,此在前清大经学家焦循先生的《剧说》一书中,已大略谈之。所用的切末均一一注明,倘有布景则必定也要注明,既都未注,便可以推断当时是没有。再者如《桃花扇》传奇,在众公子借戏衣一折中,阮大铖会说:“用上好行头。”李笠翁带着家中女班各处去唱。以上这样的记载颇多,都是轻车简从,绝对不会有布景的。戏中最古老的切末而具有布景意味的,要数布城,倘有出入城的情节则非用不可。我曾为此问过许多的老脚,并在七八百种杂剧、传奇中,考查过它的来源,但是始终没有找到,仍然不知道为什么非用它不可的原故。大门、二门、屋房门等等都不用,而独用城门,或者是因为城门高大,于舞式的身段没什么妨害,也未可知。

国剧最初没有布景,这是敢断言之的。元明两朝的杂剧、传奇里头,只有注用什么砌末,没有注用什么布景的。砌末都是小物件,此在前清大经学家焦循先生的《剧说》一书中,已大略谈之。所用的切末均一一注明,倘有布景则必定也要注明,既都未注,便可以推断当时是没有。再者如《桃花扇》传奇,在众公子借戏衣一折中,阮大铖会说:“用上好行头。”李笠翁带着家中女班各处去唱。以上这样的记载颇多,都是轻车简从,绝对不会有布景的。戏中最古老的切末而具有布景意味的,要数布城,倘有出入城的情节则非用不可。我曾为此问过许多的老脚,并在七八百种杂剧、传奇中,考查过它的来源,但是始终没有找到,仍然不知道为什么非用它不可的原故。大门、二门、屋房门等等都不用,而独用城门,或者是因为城门高大,于舞式的身段没什么妨害,也未可知。

然有时候也有妨碍,比方《空城计》一戏,诸葛亮坐在城楼上,似乎是必须得有一个城,但司马懿的身段便因之很难做。以剧情来论,司马懿立的地方离城门应该在一箭远之外,至少也有几十步的距离,则用目端详城中,窥其虚实之时,总应该远望,而戏台之城门离他也不过几步,则远望的情形便不合实情,若低着头看城里的情形,又不合道理。这种地方做得恰到好处了,便难得很。此乃戏中用了五六百年的布景了,于戏剧仍有许多的妨害。

然有时候也有妨碍,比方《空城计》一戏,诸葛亮坐在城楼上,似乎是必须得有一个城,但司马懿的身段便因之很难做。以剧情来论,司马懿立的地方离城门应该在一箭远之外,至少也有几十步的距离,则用目端详城中,窥其虚实之时,总应该远望,而戏台之城门离他也不过几步,则远望的情形便不合实情,若低着头看城里的情形,又不合道理。这种地方做得恰到好处了,便难得很。此乃戏中用了五六百年的布景了,于戏剧仍有许多的妨害。

《御碑亭》戏中的亭子乃是后来所添,比布城就晚多了,这种亭子不必说摆放的时候之费事搞乱,就以戏的精神来论,也是于戏只有损处而无益处。因亭子永远太小,不像真的,只能容下一个人,这已经不合式,而演员所做的身段又都是没有亭子的身段。如小生因落雨想入亭中避雨,翘腿做欲上亭之式,而本人离亭子尚有很远,是做这种身段的人,心中并未管那个亭子。再如旦脚进亭子时有上台阶之姿势,出亭子时有下台阶之姿势,可是并没有台阶,这也是旦脚只管做身段,并没有管那个木头架的亭子。从前那个碑上还不写字,如今多写“御碑亭”三字,仿佛这个碑是专为给亭子标名用的,这尤其不通可笑。

《御碑亭》戏中的亭子乃是后来所添,比布城就晚多了,这种亭子不必说摆放的时候之费事搞乱,就以戏的精神来论,也是于戏只有损处而无益处。因亭子永远太小,不像真的,只能容下一个人,这已经不合式,而演员所做的身段又都是没有亭子的身段。如小生因落雨想入亭中避雨,翘腿做欲上亭之式,而本人离亭子尚有很远,是做这种身段的人,心中并未管那个亭子。再如旦脚进亭子时有上台阶之姿势,出亭子时有下台阶之姿势,可是并没有台阶,这也是旦脚只管做身段,并没有管那个木头架的亭子。从前那个碑上还不写字,如今多写“御碑亭”三字,仿佛这个碑是专为给亭子标名用的,这尤其不通可笑。

《托兆碰碑》一戏,据老辈云,从前绝对没有碑的切末,后来大致因为御碑亭的碑可以利用,也就添上了。近来青年脚色们演此,倘没有碑他就有点不高兴。其实有碑他也不碰,做碰碑身段时离碑还很远,若真碰到碑上是更不好看。若以写实的眼光来看,倘碰不到碑上就躺下,这未免太可笑。可是旧戏则不然,演戏的不管那个碑,而看戏的人也不管那个碑,只若身段做得好看则一定叫好。

以上所说的三出戏,有的已经用了五六百年,少的也在一二百年以上,至今仍是有损无益,何况后来新添的呢?

国剧加添布景最早的是上海各戏园。在康熙、乾隆年间,扬州盐商演戏,因为他们钱多,添的花头固然也不少,这种作风传入清朝的宫庭,但那都可以算是彩头,与布景还有相当的距离。此看当时的记载如《扬州画舫录》等等及清宫中现存着的物件,便可以明了,不必赘述。

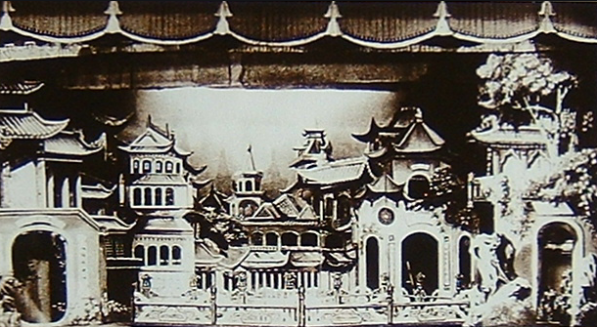

旧戏添布景大概始自上海,上海戏如何,我看的很少,不必谈。在民国初年,便传染到了北平。北平第一家添用布景者,乃第一舞台。当时乃新盖的舞台,仿上海特制了三个软片布景,其中有一张山野树林之景,每逢演武戏有交战的场子,必要挂起它来。倘一个布景在哪一出戏都可以用,那还有什么意义?与旧的门帘台帐还有什么分别?一次演《长坂坡》又用上它,台下有几个外国人看戏,问中国人:一个人穿着厚底靴子及一身绣花的衣服,在树林中一会走到这边,一会走到那边,是什么意思?这个问题本就没法子回答。这还不算,原来布景中并没有井,后来异想天开,把台板挖了一个洞,演糜夫人跳井一场时,把台毯掀起来,在洞上放一井口形之切末,以备糜夫人应用,没想到跳井的时候台下大乐,给了一个很大的倒好,因为跳的时候,下边虽有几个人接应,但跳者总不敢真跳。观众大嚷,说跳井怕掉下去。请问这有什么意思?

几十年前的布景是这个样子,现在就更不近情理了。到台湾看到几个班,有做的现成的布景,未开戏之前就挂好,哪一出都用它。这些布景有画的像庙宇的,像宫殿的,像街市的,尤其有像外国街市的,真可以说是驴唇不对马嘴。但是有许多乡间人都很爱看,一种乡间的地方戏,既有多数人爱看,便可使用,不必一定要讲理论。所难过者,是自命为大戏而亦添用布景,所谓人海战术等等,这算是把国剧给糟蹋苦了。这真正是毫无疑义的国剧之落寞了。

几十年前的布景是这个样子,现在就更不近情理了。到台湾看到几个班,有做的现成的布景,未开戏之前就挂好,哪一出都用它。这些布景有画的像庙宇的,像宫殿的,像街市的,尤其有像外国街市的,真可以说是驴唇不对马嘴。但是有许多乡间人都很爱看,一种乡间的地方戏,既有多数人爱看,便可使用,不必一定要讲理论。所难过者,是自命为大戏而亦添用布景,所谓人海战术等等,这算是把国剧给糟蹋苦了。这真正是毫无疑义的国剧之落寞了。

《闻歌想影:齐如山说京剧》

江苏凤凰文艺出版社

2021年1月出版

本篇文章来源于微信公众号: 陕西戏曲广播

温馨提示:内容来源于网络,仅用于学习交流参考,无商业用途,如有不妥请联系本站,将立即删除!

郑州戏曲学校〔郑州音乐艺术中等专业学校,原名河南省王希玲艺术学校〕是河南省专业的豫剧学校,可招收来自全国各地的学生,像山东、山西、河北、江西、安徽、湖北、新疆等豫剧听众广泛地区学生最多;也是郑州市唯一学历教育戏曲学校,开设有3/5年制升学班,每年均有多名学生被中国戏曲学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院等知名戏曲类高校本科班录取,欢迎报考!咨询电话:155-1616-6613(刘老师)